※本記事は家庭用の薪ストーブについて書いた記事になります。

自分の家を新築する時や、一軒家を所有して薪ストーブのある暮らしをしたいという憧れを持っている方は多いと思います。

一方、

「自分の家に薪ストーブを導入したいけど、周りに使っている人がいなくて情報が入らない。」

という方も多いことでしょう。

「費用を掛けて導入した薪ストーブで後悔したくない!」

「薪ストーブのある暮らしにはどんなデメリットがあるのだろう!?」

「薪ストーブの煙で近所に迷惑を掛けたりしないだろうか!?」

このような心配事や悩みを本記事が解決します。

その根拠については筆者のプロフィールをご覧頂ければと思います。

☑実務経験25年以上の現役建築士が執筆

☑薪ストーブをメイン暖房に導入した住宅の設計実績が多数

☑薪ストーブのユーザー歴が今年で14年目

☑設計のプロの経験と、薪ストーブのある家に住んでいるクライアントの声と薪ストーブユーザーとしての両方の視点から記事を書いている

筆者は建築士という職業柄、自宅に薪ストーブを導入する前から普通の方より知識はあったほうだと思います。

ただ、実際に自分で使い始めてみると、知識だけではなく使ってみて初めて知ることが多く、「ユーザーとしての経験こそがこれから薪ストーブの導入を検討している方に向けて最良のアドバイスができる。」ということがよくわかりました。

本記事に書いてある内容は薪ストーブユーザーが共通に感じているデメリットばかりです。

最後まで読んで頂くことで、薪ストーブを検討中のあなたが薪ストーブに対する不安や悩みを解決して、自宅に薪ストーブを導入するかしないかの最良の判断ができるようになる内容になっています。

早速解説していきます。

- 薪ストーブで後悔する理由になる16個のデメリットを解説

- デメリット1.薪ストーブは掃除が大変

- デメリット2.薪に付いていた虫が家の中を飛ぶ

- デメリット3.薪ストーブはやることが多い

- デメリット4.薪ストーブは体に負担が掛かる作業が多い

- デメリット5.薪ストーブは慣れるまで時間が掛かる

- デメリット6.子供の安全対策に費用が掛かる

- デメリット7.薪ストーブは毎日火を熾す作業が必要

- デメリット8.薪ストーブは温度管理が難しい

- デメリット9.薪ストーブは火災の心配がつきもの!?

- デメリット10.薪ストーブは高額な費用が掛かる

- デメリット11.薪ストーブは薪の保管場所と調達が必要

- デメリット12.薪ストーブはメンテナンスが大変!?

- デメリット13.薪ストーブは近所に迷惑をかける(煙害)

- デメリット14.薪ストーブは灰の処分が難しい

- デメリット15.薪ストーブは暖まるまで時間が掛かる

- 16.ランニングコストが掛かる

- まとめ

薪ストーブで後悔する理由になる16個のデメリットを解説

薪ストーブを購入して後悔しないためには、事前に十分な量の知識や情報に触れておくことが大切です。

特に実際に毎日薪ストーブを使って生活を送っているユーザーの声は非常に貴重で重要な情報源になります。

そこで、筆者が設計した薪ストーブのある家に住み、薪ストーブをメイン暖房として使って生活しているユーザーから聞くことの多い薪ストーブのデメリット。

さらに、建築のプロであり薪ストーブユーザーでもある筆者が自分で薪ストーブを使ってみて知ったデメリットをまとめて16項目で解説していきます。

どの項目もユーザーだからこそわかることで、これから薪ストーブの購入を検討している方に向けた良いアドバイスになる内容のみを集めました。

デメリット1.薪ストーブは掃除が大変

☑ストーブの周りには、薪に付いていた細かい木屑が落ちてしまう。

薪ストーブを使う季節になると、他の季節より掃除が大変に思ってしまう方が多く、筆者もその一人です。

その理由は、薪を外から運ぶ時に薪に付いていた木屑や泥が落ちて床が汚れやすく、薪ストーブ周囲は煤で汚れやすくなるからです。

薪ストーブを使っている以上、避けることができないことになりますので、掃除が嫌い、もしくは苦手な方は薪ストーブを使うことによる掃除の負担が重く感じるかもしれません。

普段から家の中を常に綺麗にして置きたいという方は、薪ストーブを使うことによる汚れがストレスに感じてしまうかもしれませんので十分に注意する必要があると思います。

デメリット2.薪に付いていた虫が家の中を飛ぶ

薪ストーブを使い始める季節になり屋外で乾燥させていた薪を室内で保管するようになると、室内に虫が飛んでいることが多くなります。

その理由は、薪を乾燥している時期に薪に小さな虫が付いて、寒くなり薪ストーブを使い始める時期に暖かい室内に薪を持ってきた時に虫も活動を始めるからです。

☑(写真上)積んでいる薪の隙間が虫の住処になる。外で乾燥させる以上仕方がない。

乾燥した薪の量や乾燥した場所によってどの程度虫が付いているのかは異なりますが、薪は外で乾燥さている以上、薪に付いている虫を完全に落とすことはほぼ無理です。

どんなに小さな虫も大の苦手という方は薪ストーブの導入はやめておいた方が良いかもしれません。

デメリット3.薪ストーブはやることが多い

☑(写真上)薪ストーブの炉台は煤や埃が溜まりやすい。

☑(写真上)薪の補給を楽にするために、コンテナでストーブの近くに置いておく。

普通の暖房はスイッチ一つで暖房を入れることが出来ますが、薪ストーブは暖房として使うために必要な作業が沢山あります。

薪ストーブを使う季節になると避けられない作業が以下の5点です。

| 1.薪を室内に運ぶ作業 |

| 2.毎日の火熾し |

| 3.薪ストーブ周りの掃除 |

| 4.薪ストーブの空気量の調節 |

| 5.炉内の灰出し |

薪ストーブを使い続けるためには毎日上記の作業が必要になります。

特に1・2・4の作業は毎日必要になる作業です。

毎日慌ただしい生活を送っている方は薪ストーブを使うことでやることが増えてストレスに感じてしまい後悔する可能性があります。

デメリット4.薪ストーブは体に負担が掛かる作業が多い

薪ストーブを使うための作業には体に負担が掛かる作業が多いです。

薪ストーブで自作している方はチェーンソーで丸太を切る作業、切った薪を割る作業、割った薪を乾燥させるために薪を積む作業が必要になります。

薪ストーブを使っていくためには相当な量の薪を作る必要があるので、どの作業も普段から体を動かしている人でないと腰に負担が掛かり作業の翌日は腰が痛くなります。

また、薪を購入して使いたいという方も、薪を販売している個人や業者はほとんどが庭先降ろし、つまり家の前に購入した薪を置いていくだけになります。

その後は自分で保管場所まで運ぶ方が多いので、一冬分だけ購入するとしてもかなりの量になり、運び終わる頃には膝や腰が痛くなります。

地域によっては薪の積み込みまで対応してくれる販売者がいることもありますので、薪ストーブの購入前から薪の販売業者や、積み込み作業の対応が出来るのかを調べておく必要があります。

デメリット5.薪ストーブは慣れるまで時間が掛かる

薪ストーブは空気の量を調整することで、火力が調整出来る造りになっています。

その時の薪の燃えている状態に合わせて空気の量を調整することで、薪を無駄なく長く燃やすことが出来るのです。

また、薪に使う木の樹種によっても空気の量や調整するタイミングが異なるので、使いこなして薪を無駄なく燃やしたり、調理に使えるようになるには時間が掛かります。

使いこなすことができるようになると、空気を絞るタイミングも感覚的にわかるようになりますが、初めて薪ストーブを使う方は使い慣れるまで時間が掛かります。

慣れるまでの過程を楽しむことが出来れば良いのですが、なかなか使いこなすことが出来ないとこんなはずじゃなかったと失敗したと思うかもしれません。

薪ストーブの操作になれることが出来るのか心配という方は、出来る限り簡単に操作ができる機種を選ぶと良いです。

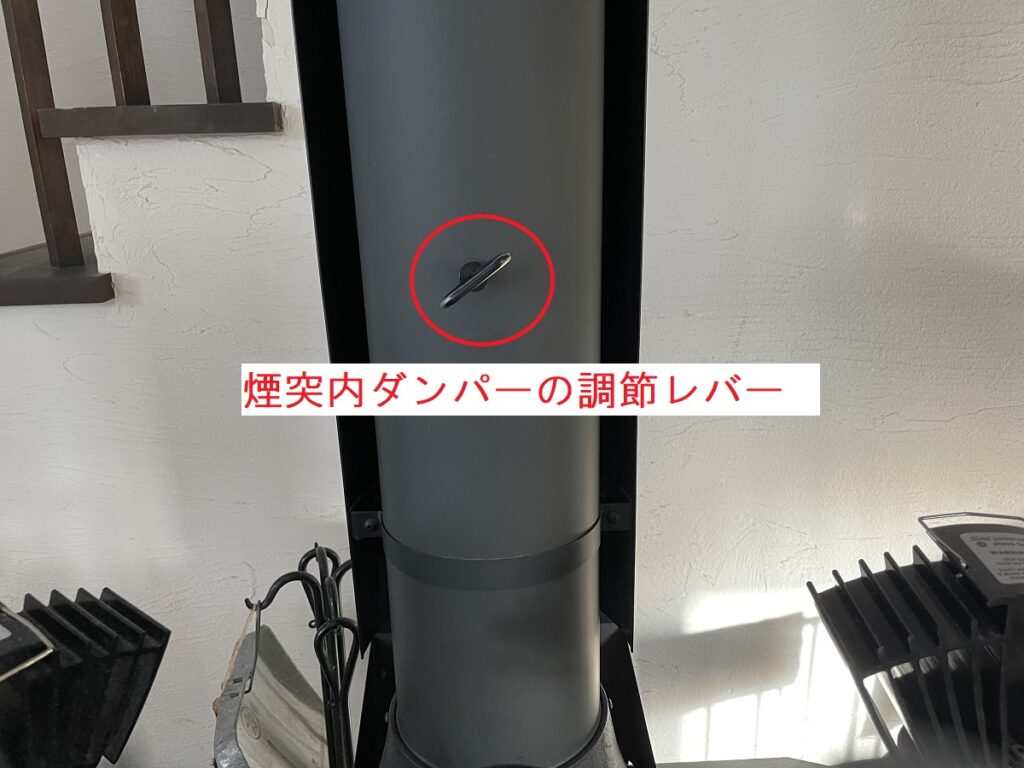

筆者が使っている「ヨツールF500」という薪ストーブも操作がレバー一つで簡単です。(写真下参照)

使うために覚えることは、薪ストーブ本体の操作は空気量の調節と、煙突内のダンパーで上昇気流の調節の2つだけです。

☑(写真上)煙突内のダンパーの角度を変えることで煙突内の上昇気流を調節できる。

デメリット6.子供の安全対策に費用が掛かる

小さなお子様がいるご家庭で薪ストーブを使うことを想定している方は、子供が触って火傷をしないだろうかと心配な方が多いと思います。

筆者もその一人で、新築した時はまだ子供が小さかったこともあり、子供が薪ストーブに近付いていないか常に気になって生活していました。

子供のいる家庭で薪ストーブを安全に使い続けるためには、安全対策は必須になります。

子供の安全対策に必須な薪ストーブツール

薪ストーブの安全対策は購入前から調べておくことをオススメします。

筆者が勧める薪ストーブの子供の対策は「ハースゲート」です。

薪ストーブの周囲をゲートで囲うことで、小さなお子様が目を離した隙きに薪ストーブに近付くことを防げます。

どんなものなのかは筆者の自宅で使用しているハースゲートの写真を参考にして下さい。

(写真上)子供の安全対策と物干しとしての機能があります。除雪や雪遊びで濡れたアウターもハースゲートに掛けて干すことですぐに乾かすことができるメリットもあります。

(写真上)薪ストーブの前面の扉の前のゲート部分は開閉できます。ここから薪の補充と本体の空気量の調節ができます。

なんとなく薪ストーブを検討しているという方も、こんな物があるんだという程度でも良いので見ておくと良いと思います。

同じような商品で価格やデザインも異なりますので、知っておいて損はしないでしょう。

デメリット7.薪ストーブは毎日火を熾す作業が必要

薪ストーブは火熾しの作業をしなければ暖房として使うことが出来ません。

起床後や外出先から帰宅した時など、なにかと慌ただしいタイミングで火を熾す必要のあるケースが多いことも薪ストーブのデメリットの一つです。

さらに大きな薪を燃やすためには着火材といわれる細い薪を用意する必要もあります。

太い薪を細く割ったり、割り箸などを普段から集めて着火材として使っているユーザーも沢山います。

筆者はお蕎麦屋さんから頂いた大量の割り箸を焚き付け材として使用しています。(写真下参照)

☑乾燥させて多目に入れることで太い薪でも簡単に火を熾すことが出来ます。

毎日薪ストーブを使っているユーザーの中には市販の着火材を購入して使っている方も多いです。

太い薪にしっかりと火が点くまで燃えるので、火熾しの手間を大幅に削減してくれます。

冬の間は火熾しを毎日やる必要があることから価格もお得な大容量の着火材を購入しているユーザーがほとんどです。

薪ストーブの購入を検討している方も火熾しが楽になる方法の一つとして知っておくと良いと思います。

デメリット8.薪ストーブは温度管理が難しい

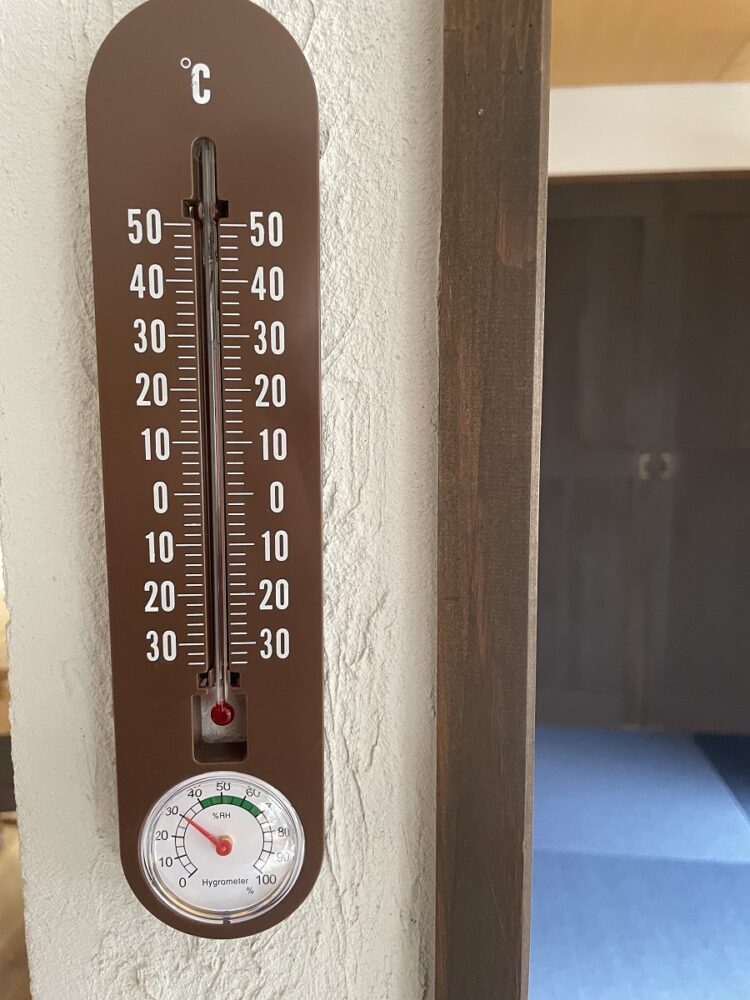

☑1階と2階に温度計を設置すると室内の温度管理がしやすい

薪ストーブは室内の温度管理が難しい特徴があります。

筆者のクライアントや筆者を含め、薪ストーブに慣れるまでは家の中が暑くなり過ぎたという経験をしている方がほとんどです。

薪ストーブは家を暖めるために使う暖房ですが、暑くなり過ぎても快適に過ごすことは出来ません。

薪ストーブは使う薪の樹種や大きさ、入れる本数によって暖まり方に差があります。

設置する薪ストーブとその家の間取りに合わせて上手に使うには、その家に住んでいる人が慣れるしかありません。

上手に温度管理ができるようになるまでは、使い慣れるまでの時間が掛かります。

デメリット9.薪ストーブは火災の心配がつきもの!?

薪ストーブを検討している方から多く聞かれることの一つが「火災の心配」についてです。

結論は、正しく使っていれば薪ストーブを使うことで火災の可能性が高くなることはありません。

定期的に煙突掃除やストーブ本体のメンテナンスを行うことで、薪ストーブだから火災が心配ということはありません。

薪ストーブも他の暖房機器と同じく、正しい使い方とメンテナンスをして使用することで安全に使用することが出来ます。

地震に対する薪ストーブの安全性

一方、地震の時の安全性を薪ストーブと他の暖房機器と比較するとどうでしょうか。

薪ストーブは重量が100kg近くあるものが多く、特に壁などに固定しなくても地震で転倒する心配は少ないのです。

筆者が今まで薪ストーブを使ってきた期間に震度4と震度5の地震を経験していますが、薪ストーブが設置位置から動いたり転倒する危険を感じたことはありません。

煙突も同様に外れそうになる気配もなかったことから安全性を自ら確認できました。

ただし、適切な施工がされていることが大前提としてありますので、薪ストーブを購入する際は施工からメンテナンスまでを信頼して任せられそうな業者に依頼することが重要になります。

デメリット10.薪ストーブは高額な費用が掛かる

薪ストーブは購入する際にに掛かる費用が高額な暖房です。

家の広さ、本体の材質やオーブンの有無によっても薪ストーブ本体の金額が大きく変わりますが、薪ストーブ本体に煙突と取付費用が必要になります。

大まかに計算しても下記の金額が必要になりますので、予算の目安として知っておくと良いと思います。

本体+煙突+取付費用+屋根の煙突作成+煙突の板金仕上げ=約120万円以上~

デメリット11.薪ストーブは薪の保管場所と調達が必要

薪ストーブを使うためには薪を調達して保管しなければなりません。

どちら薪ストーブを使う上で避けて通ることが出来ないことであり、しっかり検討しておかないと絶対に薪ストーブを購入して後悔してしまうことになります。

まずは薪の保管について解説していきます。

薪の保管について

薪ストーブに使う薪の保管場所をしっかり考えておかないと、いざ使う時に購入した薪を保管しておく場所がないという事態になってしまいます。

毎年一冬分だけ購入して使うのか、何年か先の分まで購入して十分に乾燥させるのかによって必要な敷地の広さが変わってきます。

筆者の場合、一冬分使うために足りる量の薪を購入していた時は4帖の広さのウッドデッキと、一坪の薪小屋に薪を保管しておきました。(下の写真参照)

あなたが薪ストーブをメインに使うのか、サブで使うのかによって一冬に使う薪の量も変わってきます。

敷地に余裕がないと薪の保管場所の確保ができなくなるので、事前にしっかりと検討しておくと良いです。

また、薪を自作して薪ストーブで使うたいという場合は作業スペースも必要になります。

下の写真のように原木が手に入った時でも、チェーンソーで切ったり、切った丸太を割る作業は一日で終わらないケースが多く、一時的に保管する場所が必要です。

☑白樺の原木。運ぶだけで一苦労なため、一旦保管しておくことが多い。

☑割った薪を置く場所も必要になる。

薪を自作する時は、運ぶ作業と割る作業、割った薪を積み込む作業はそれぞれの作業を一つずつ終わらせながら進めるので、敷地のどこかに保管することになります。

丸太を切った状態で手に入ることもあります。

大量に手に入る時は運ぶ作業で一日が終わることが多く、薪割りが出来る日まで保管する必要があります。

このように、薪を自作したいという方はその年に使う分の薪の保管に加えて、自作した薪を作るための作業スペースと保管場所が必要です。

薪の調達について

薪を購入して薪ストーブで使いたいというケースと、稀にいるのですが原木を購入して自分で薪を作りたいというケースで調達先や方法が変わってきます。

どちらも薪ストーブで使うためには解決しておかないと薪ストーブを使うことが出来なくなり購入したことを後悔してしまうことに繋がります。

まずは薪を購入して薪ストーブで使いたいというケースです。

これはあなたが薪ストーブを購入しようとしている販売店に聞いてみることが最適解です。

薪ストーブを販売・設置している業者は薪の販売をやっていることもあります。

新築やリフォームで薪ストーブの設置を検討している方は、工事を依頼する業者に聞いてみると良いかもしれません。

筆者のように業者の中にも自分で設計・施工した住宅で薪ストーブを使っている方がいるかも知れません。

次に薪を自作したいというケースについて解説します。

筆者が設計したお客様で自作するために原木を購入した方がいますので、そのケースを参考に解説します。

原木を購入して薪を作りたいという方は、住んでいる地域であなたの自宅まで配送を受けてくれる森林組合を探して問い合わせてみるとよいです。

さらに、どのくらいの量から運搬してくれるのかの確認も必須です。

そのお客様は森林組合から購入したトラック1台分の原木を保管するために隣地を借りました。

トラック1台分の原木を保管して作業をするためには、相当広い保管場所が必要になります。

素人が一人で原木を動かしながらチェーンソーで丸太を切る作業は、二年経ってもまだ終わっていません。

トラック1台分の原木を自分で薪にするための作業はあまり現実的ではないと思いますので、原木の調達と広い保管場所の問題を解決できる方のみは出来ることになるでしょう。

デメリット12.薪ストーブはメンテナンスが大変!?

薪ストーブのことを知らない人や、これから薪ストーブの購入を検討している方が心配していることがメンテナンスについてです。

このメンテナンスというのは多くの場合、煙突掃除のことになります。

結論は、薪ストーブのメンテナンスで大変なことは一つもありません。

自分で高い場所に登って煙突掃除をする必要は全くなく、業者に依頼しましょう。

ちなみに筆者が煙突掃除を依頼している業者は屋根に登らずに、室内から専用の機械で煙突掃除をしています。

ちなみに筆者の自宅の薪ストーブは二年に一回煙突掃除をしています。

なぜ二年に一回かといいますと、一年に一回煙突掃除をした時に煙突に付着していた煤の量が使っている薪の量に対してとても少ない量の煤しか付着していなかったからです。

煙突掃除をした専門の業者の方のアドバイスも有り、二年に一回の煙突掃除にしています。

薪ストーブの煙突掃除を依頼する業者は、あなたが薪ストーブを購入した業者がベストです。

施工もしている業者は設置した機種や煙突の形状を把握していますので、あなたの使用状況に合わせたアドバイスを頂けることもあるでしょう。

デメリット13.薪ストーブは近所に迷惑をかける(煙害)

昨今ネットなどで薪ストーブを使っている家庭から出る、煙突からの煙の問題、「煙害」について記事を目にするようになりました。

薪ストーブの知識がある方であれば、正しい使い方をしていれば薪ストーブの煙が問題になるはずではないとの見解を持つ方が多いことでしょう。

なぜなら、薪ストーブを使っていて煙突から煙が見えるのは薪ストーブの使い始めと、薪を足した時の10分から15分程度だからです。

薪ストーブのせいで1日中近隣の家の中が煙臭かったり、服に臭いが付くようなことはほぼないと言えます。

では、なぜこのような問題になり近隣と揉めることになるのか。

原因は以下の点にあります。

| ・十分に乾燥した薪を使っていない |

| ・薪ストーブの扱いに慣れていない |

| ・実は薪ストーブの煙の臭いではない |

一つずつ解説していきます。

これから薪ストーブの導入を検討していて、近隣への煙害が心配という方は心配事が一つ減ると思いますので読んで頂きたいです。

【煙害の原因】1.十分に乾燥した薪を使っていない

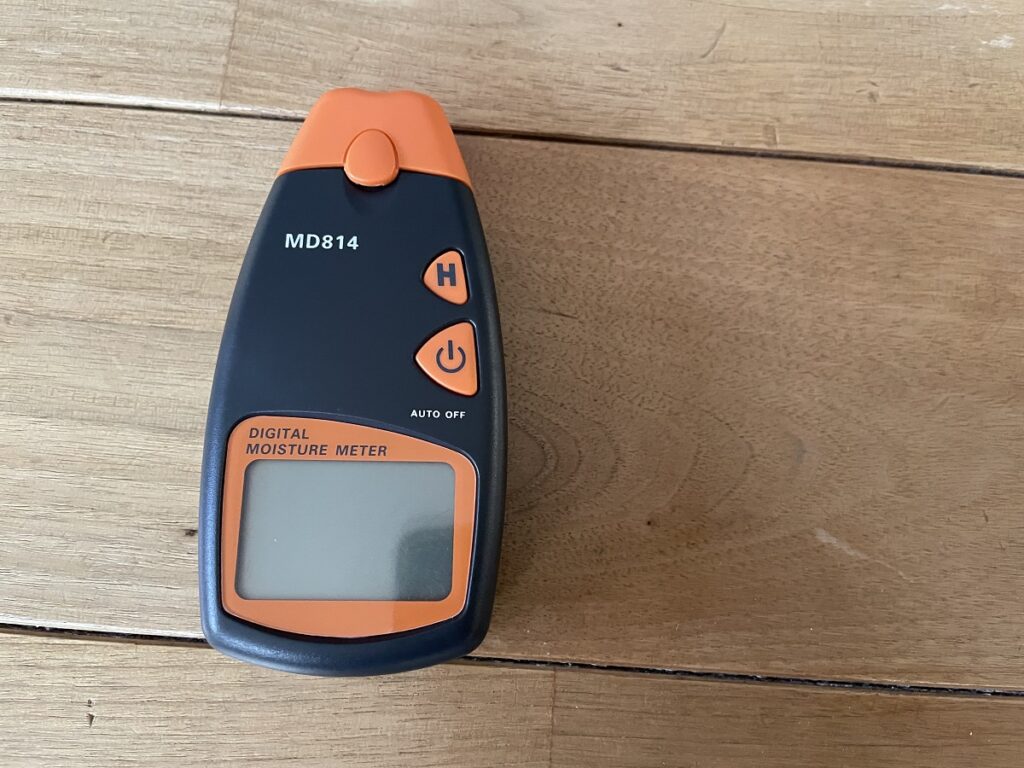

☑(写真上)筆者が愛用中の含水率計。薪は含水率を計測してから室内に運んでいる。

薪ストーブに使う薪は十分に乾燥している薪を使う必要があります。

薪の最適な水分含有率について、ファイヤーサイドのHPでは20%以下といわれています。。

(ファイヤーサイドのHPから引用)

乾燥が不十分な薪を使用すると、筆者の経験上、薪から炎が上がらずに水分が蒸発して一向に温まる気配がありません。

このような薪を使った時に外に出ると酸っぱいような嫌な臭いが漂っています。

薪ストーブを使っている方は、薪を使う前に含水率系で含水率を計測してから燃やすことでこのようなトラブルの防止になります。

薪の木口に含水率計の針を刺すだけで簡単に計測できます。(写真下参照)

【煙害の原因】2.薪ストーブの扱いに慣れていない

薪ストーブに使い慣れていないユーザーは炎の状態に合わせた空気量の調整に慣れていなく、薪を不完全燃焼させてしまうケースがあります。

薪ストーブはその時の炎の状態や温度に合わせて空気の量を調整することで薪を無駄なくきれいに燃やすことが出来るようになっています。

機種ごとに操作方法が異なるので、詳しい操作方法の解説はしませんが、簡単に言うと空気の絞り過ぎが煙突から嫌な臭いの煙を出す原因になります。

薪ストーブを使う前に設置した業者から詳しくレクチャーしてもらい、上手く使えてないなと思った時は遠慮せず理解できるまで業者に聞いてみることが大切です。

【煙害の原因】3.実は薪ストーブの煙に臭いではない

外が煙たかったり、まどから煙に臭いが室内に入ってくると近隣の方は薪ストーブを使っているあなたの家が原因だと思う可能性が高いです。

目に見えるものを疑ってしまうのも無理はありません。

実は外が煙たい原因は、遠い所から漂ってきた煙の臭いであるケースもあります。

以前筆者が自宅の外に出た時に煙の臭いが酷いことがありましたが、筆者の自宅では薪ストーブを使っていない日でした。

その日は遠方に出かける用事があり、10キロほど離れた農家で黙々と煙を出して野焼きをしていたのです。

煙は筆者の自宅方向に向かっていたので、10キロ以上離れたこの場所が原因の可能性はあります。

デメリット14.薪ストーブは灰の処分が難しい

薪ストーブは薪を燃やすことで灰がたまり、その灰を取り出して処分する必要があります。

灰の処分などしたことがない方が多いので、薪ストーブを使う前はどのように処理したら良いのかわからず、薪ストーブの購入を悩んでしまう原因の一つになります。

薪ストーブを14年間使い続けていますが、灰の処分に難しいことはありません。

以下の二点を知っておくことで、薪ストーブを使う上で灰の処分で悩むことはありません。

| 1.処分する |

| 2.肥料にする |

処分する

ゴミとして自治体に収集してもらうことが出来ます。

灰の取り扱いについてははお住まいの自治体によって異なる可能性がありますので、自治体のHPやわからない場合はお住まいの役所などに問い合わせてみると良いです。

ちなみに私の住んでいる自治体では、自治体指定のごみ袋に入れて燃えないゴミとして出すことが可能です。

灰をゴミとして出す際に絶対に気をつけて置かなければならないことが一点あります。

薪ストーブから出した時に、ほんの小さな熾でも残っていると保管状況によっては火災の発生に繋がります。

実際に物置が火災になったケースもあります。

薪ストーブから灰を出す時は、一旦不燃の容器に移して、数日経って熾がないことを確認してからゴミとして出すようにすることが大切です。

筆者は容量の大きいアッシュコンテナを使用しています。

容量が大きい方が、薪をメインに使う時期に大量に保管できてこまめにゴミとして出す必要がなくなり、処分する際の手間を省けます。

肥料にする

畑に撒いて肥料にする方法です。

薪ストーブの灰は、アルカリ性でミネラル等を含んでいると言われています。

家庭菜園をしていて畑に灰を蒔くことが出来る方は肥料にすることで処分費用が掛からずに済みます。

デメリット15.薪ストーブは暖まるまで時間が掛かる

薪ストーブのみで室内を暖めて使っているケースでは、薪を足せない就寝時、外出時は家の中が冷えてしまいます。

冷えた状態から薪を点けると室内が暖まるまでに時間が掛かります。

ちなみに北海道で15年以内に新築した住宅の断熱性能の住宅で薪ストーブのみの暖房の家で、一晩薪を入れずに過ごした時の起床後の室温は寒い日で15℃くらいです。

薪ストーブで早く暖める方法

薪ストーブを使用していない時間に家が冷えないようにサブで他の暖房を弱く点けておく方法も解決策の一つです。

夜中や外出時にサブで設置した暖房を弱く点けておくと家が冷え切ることがないので、起床時や帰宅時に薪ストーブに火を入れるとすぐに部屋が暖まります。

この方法はあなたの生活スタイルによっては必要のないことかもしれませんので、じっくり検討してみて下さい。

16.ランニングコストが掛かる

薪ストーブの知識がない方からは薪ストーブはコストが掛かると思われがちです。

実は他の暖房と比較して薪ストーブコストの掛かる暖房かというと、そのようなことはありません。

参考までに46坪の筆者の自宅を薪ストーブ一台で全館暖房した昨年秋から今年の春までの薪のコストを紹介します。

☑購入した薪 10万円

☑使用した薪の概算数量 6立米

1ケース1.7立米入りで25,000円の薪を4ケース購入しています。

現在余っている薪の量を踏まえて、使用した薪の概算数量を6立米と記載しています。

☑暖房期間→10月末~4月中旬

10月や3月末から4月中旬は、朝少し薪を入れる程度です。

☑秋口から春先までのランニングコストは??

10月から4月までだと7ヶ月ですが、朝しか薪ストーブを使わない1ヶ月を除いて、試用期間を六ヶ月とします。

↓

10万円 / 6ヶ月 =16,666円

薪ストーブ一台でマイナス20℃を下回る厳寒地で薪ストーブだけで暖房をした一月あたりのランニングコストは、約16,000円。

同じ地域でプロパンガスや電気で暖房をした場合、倍以上の暖房費が掛かります。

あなたの住む地域で他の暖房器具を使った場合の光熱費を比較してみるとよいでしょう。

まとめ

薪ストーブで後悔しないためのデメリット16選を解説してきました。

☑薪ストーブのデメリットを理解して購入しても大丈夫と思ったあなたは薪ストーブのメリットを下の記事でまとめていますので、より詳しく薪ストーブのことを知りたい方は読んでみて下さい。

☑薪ストーブは専用のアクセサリーを使うことで便利に使える暖房になります。

9年間の薪ストーブ使用経験をもとに、なくてはならない薪ストーブに必須のアクセサリーを下の記事でまとめています。

☑薪ストーブの購入を決めたあなたは、薪ストーブの炉台の作り方を知っておくと部屋の中での薪ストーブの存在価値を高めることができます。

作り方一つで毎日の生活が大きく変わるのが薪ストーブの炉台です。

薪ストーブユーザーと設計士としての経験から薪ストーブの炉台の作り方と注意点を下の記事でまとめています。

コメント